昨年の2024年9月11日に発表されましたが、2025年3月31日をもって、「地下鉄とバス」「バスとバス」を乗り継ぐ際の乗継割引が廃止になります。

代わりに2025年4月1日から、Osaka Metro(大阪メトロ)の新サービスとして「乗継ポイント」が導入されます。

乗継割引制度は大阪市営だった1970年代から導入されていた制度で約50年近く実施されてきた制度です。本記事では、この乗継割引制度の歴史や新たに導入される乗継ポイントのメリット・デメリットについて簡単に説明します。

乗継割引とは

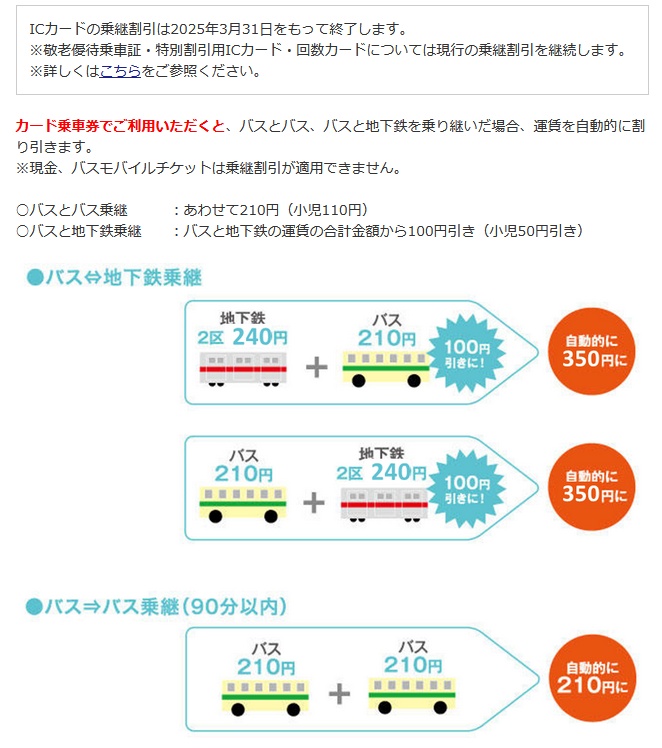

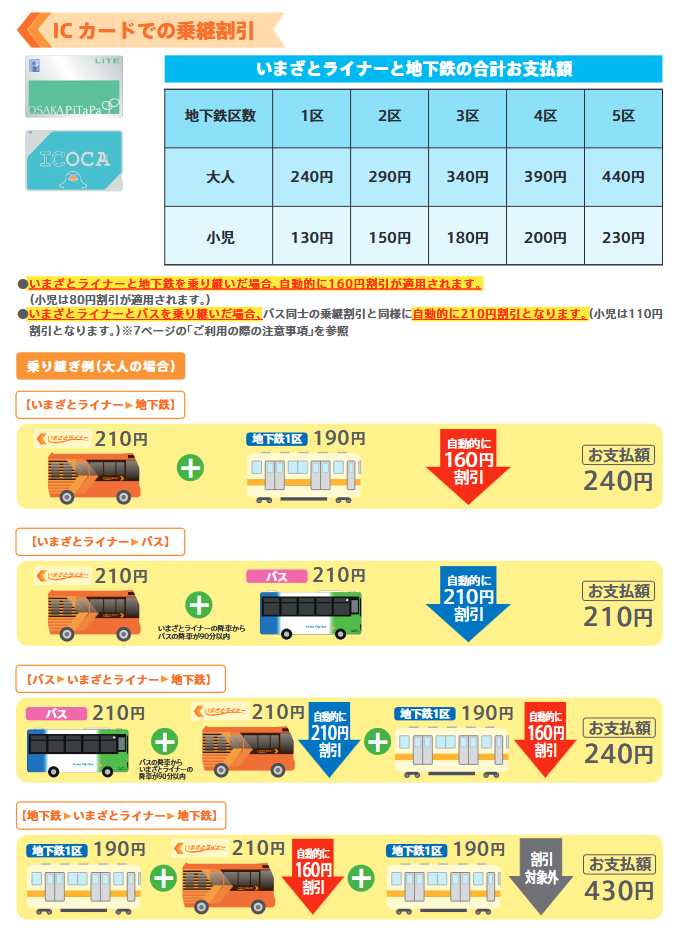

Osaka Metroおよび大阪シティバスの乗継割引とは、交通系ICカードなどを利用する場合、Osaka Metroと大阪シティバスを乗り継ぐケースおよび大阪シティバス同士を乗り継ぐケースで自動的に運賃が割引されるサービスです(大阪シティバスはいまざとライナーを含む)。

具体的には、地下鉄とバスを乗り継ぐと両方の運賃の合計から100円引き、バスとバスを90分以内に乗り継ぐと両方の運賃の合計から210円引き(実質2度目の乗車が無料)となるものです。

大阪市営交通の乗継割引の歴史

この乗継割引は、何度か制度の内容が変わっていますが、Osaka Metro・大阪シティバスが市営交通だった時代からの制度です。

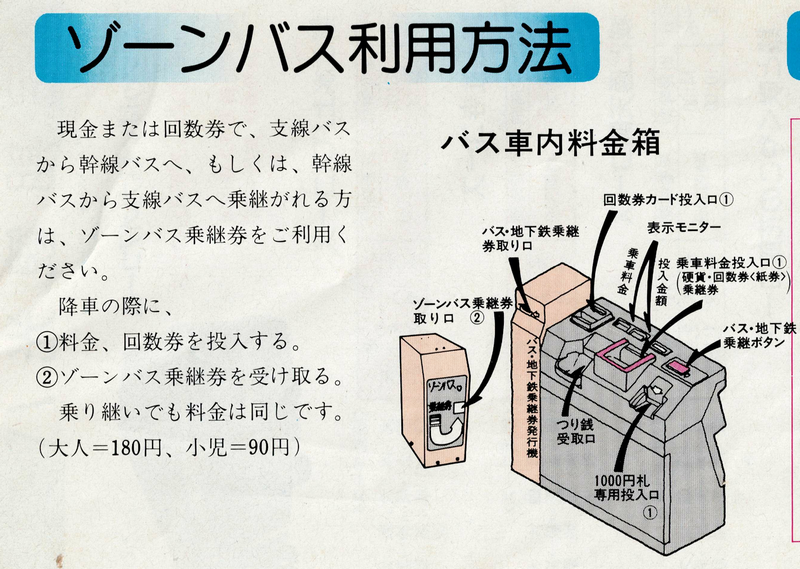

ゾーンバスシステムの導入時に誕生

1974年11月28日、大阪市平野区と東住吉区のエリアでゾーンバス制度が導入されました。これは、バスを幹線系統と支線系統に分け、幹線系統と支線系統は指定するバス停で乗継可能となるシステムです。バスを降りる時に乗継券を取ると次のバスでは乗継券を支払うことで別途運賃の支払いが不要となるもので、1乗車分で支線⇔幹線を乗ることができました。

乗継割引制度は、ゾーンバス制度を導入するにあってなくてはならない制度でした。

ゾーンバスは一つの路線を住宅地内を循環する支線バスと都心部までの幹線を往復する基幹バスに分け、支線バスと基幹バスの接点にバスターミナルを設けて乗り換えをすることでバス交通の効率化を図るシステムである。

出典)元田良孝、田中綾:高齢者のゾーンバスシステムの評価に関する研究、平成14年度土木学会 全国大会 第57回年次学術講演会プログラム 第4部門<http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00039/200206_no25/pdf/212.pdf>

平野区・東住吉区でゾーンバス制度が導入された理由は以下です。

当初にゾーンバスが導入されたのは大阪市営バスが運行する全ての系統路線ではなく、実は平野区(1974年9月に東住吉区から分区)と東住吉区のみでした。

これには理由があり、1955(昭.30)年の第3次市域拡張により、新たに大阪市に編入されたことで公営住宅建設とインフラ整備が進められたことで急激に人口が増加しました。東住吉区東部には御堂筋線、北側にはJR線等が通じてはいますが、特に出戸や瓜破などといった地区はバスを唯一の輸送機関としていました。

例えば出戸から天王寺方面へバスに乗るにしても、特にラッシュ時では道路が混雑しているのでバスの定時性の確保が難しく、さらに系統路線がかなり複雑に絡んでいたためか、どうしてもダンゴ運転が生じてしまう背景がありました。

そこで、「出来るだけ早く目的地に着けるように」ゾーンバス制度を導入させたのです。

出典)『大阪市営バスのゾーンバス制度って結局何だったのか?【前編】 – マツダ交通の見たまま』<https://matsuda-kotu.hatenablog.com/entry/2021/08/03/145238>-2025年3月22日閲覧

なお、バス同士の乗継というのは今も昔も基本的に不便なものです。なので、導入された平野区には出戸バスターミナルが1976年に開設され、ここにバスを集約することで利便性が上がるように配慮されました。

出典)『出戸バスターミナルとは【大阪シティバス】 | Osaka-Subway.com』<http://osaka-subway.com/post-25085/>(2025年3月22日閲覧)

ゾーンバス制度は市内全域に拡大、地下鉄・バス乗継割引制度導入

1978年から1979年にかけて、平野区・東住吉区で導入されていたゾーンバス制度が、バス系統再編と併せて市内全域に拡大されました。

また、これに合わせて1979年7月、地下鉄とバスを乗り継いだ場合でも乗継割引が適用される制度が導入されました。地下鉄・バス乗り継ぎ指定停留所が指定され、ここで地下鉄とバスを乗り継ぐ場合は割引されるというものです。

.jpg)

.jpg)

地下鉄・バス乗り継ぎ割引制度が実施された背景は、大阪市営地下鉄が郊外部まで路線を伸ばしており、郊外からバスで直接中心部へ向かうのではなく、途中で地下鉄乗り換えてもらって中心部へ早く快適に向かえるようにするものです。地下鉄を挟むことで運賃が値上がりしてしまうのを乗継割引で負担軽減する目的にもなります。

大阪市が「ライド・アンド・ライドシステム」という〝バスや地下鉄などの公共交通機関の乗り継ぎ(割引)制度を核にした交通体系を確立させる〟施策を打ち出しました。これを行うことで「自動車(マイカー)を使わずとも公共交通機関を乗り継ぐことで快適に早く目的地に着ける」という利点がありました。また、乗り継ぎを円滑化させるために適当な箇所にバスターミナルを設置させる方針も固めたのです。

出典)『大阪市営バスのゾーンバス制度って結局何だったのか?【後編】』<https://matsuda-kotu.hatenablog.com/entry/2021/08/05/151206>-2025年3月22日閲覧

先に導入されたゾーンバス制度も同じような主旨ではありますが(あっちはバス同士で郊外と都心を円滑に効率よく結ぶのが目的)、この地下鉄・バスの乗継割引制度とバス同士の乗継割引制度(ゾーンバス制度)の2つで、大阪市内の公共交通交通体制が確立されました。

ゾーンバス利用方法(1995年3月現在)

ゾーンバス乗継指定停留所では、ゾーンバス乗継券が発行されるので受け取って次のバスを降りるときに券を渡す事ことになっていました。

.png)

緑色の丸で囲まれた停留所がゾーンバス乗継指定停留所です。幹線系統と支線系統が結節するバス停が指定されていました。長居公園南口バス停と鷹合団地前バス停のように、バス停名が異なっても近接していて乗換ができる場合は、乗継指定停留所に指定されていました。

バス⇔地下越乗継方法(1995年3月現在)

.png)

.png)

バス→地下鉄および地下鉄→バスの乗継方法です。画期的なのは、地下鉄⇔バスの乗継に、ゾーンバス乗継も組み合せることができたことです。つまり、バス→バス→地下鉄、および地下鉄→バス→バスといった乗継も可能でした。

なお、地下鉄→バスの乗継を行う場合、地下鉄の駅で地下鉄→バスの連絡乗車券の発行は21時までとなっていました。

.png)

オレンジ色の丸で囲まれた停留所がバス・地下鉄乗継指定停留所です。また、地下鉄玉出バス停や近てう平野バス停のようにゾーンバス乗継指定停留所でもありバス・地下鉄乗継指定停留所の両方が設定されている場合は、半分が緑色、残り半分がオレンジ色となっていました。

バス・地下鉄乗継指定停留所は、地下鉄駅に近いバス停が設定されるのが基本でしたが、例えば地下鉄田辺バス停より1つ西側の阪南町五丁目バス停のように、少し離れていても乗換に便利なバス停の場合は同一駅で複数指定されることもありました。

.png)

このようなケースは複数あり、例えば天神橋筋六丁目駅との乗継のためバス・地下鉄乗継指定停留所は「天神橋六丁目」バス停が設置されていましたが、天神橋六丁目バス停を通らない幹線34号系統、幹線57号系統、幹線57A号系統の利用者が天神橋筋六丁目駅との乗継を行うために駅から少し北側に離れたところにある「天神橋八丁目」バス停もバス・地下鉄乗継指定停留所に指定されていました。

他には千林大宮駅との乗継のために、少し離れた「森小路」バス停が指定されるケースも。また、都島本通五丁目バス停は、野江内代駅との乗継のために幹線78号系統のバス停だけバス・地下鉄乗継指定停留所に指定され、隣の地下鉄野江内代バス停で野江内代駅との乗継ができる特21号系統および支線45号系統の都島本通五丁目バス停はけバス・地下鉄乗継指定停留所に指定されていない、といった特殊なケースもありました。

ゾーンバス廃止で幹線・支線の区分け消滅、バス乗継割引がレベルアップ

2002年1月27日、大規模なバス路線の見直しにより約28年導入されていたゾーンバス制度が廃止となり、系統の幹線・支線の区別がなくなりました。代わりに、一部の区には地域コミュニティバスとして「赤バス」の運行が始まりました。

幹線・支線の区別はなくなった代わりに、今度はどのバス同士でも乗継割引が適用され、全ての系統において2回目の乗車は運賃が不要となる(ただし90分以内)レベルアップがなされました。これが本日まで続いている大阪市交通のバス同士の乗継割引です。このようなサービスレベルの高い運賃制度は、日本においては大阪(市バス→シティバス)だけではないかと勝手ながら思っています。。

乗り継ぎ指定停留所の廃止でさらにサービスアップ

すべての系統で乗継割引が適用されるサービスのなりましたが、乗継が行えるバス停は指定されていました。これについても、2005年の12月頃に地下鉄・バス乗り継ぎ割引の変更に合わせて廃止になります。2)

これにより、一度目の乗車したバスから降りて、次のバスを降りるのが90分以内であれば(連続さえしていれば)どこでもバス乗り継ぎ割引が適用される、というスタイルになります。

ただしこれ以降、特にバスの乗継を目的としなくても、2回目の乗車が無料になるという感覚が大きくなります。例えば、90分以内ならバスを往復しても無料になる、同じ方向の乗りなおしても90分以内なら無料、といった感じです。

現金・バス紙回数券での一般バス⇔赤バスの乗継割引終了

通常の一般バスとコミュニティバス「赤バス」との乗継割引について、2009年4月1日より現金およびバス紙回数券ではできなくなりました。以降も一般バスと赤バスの乗継については、「回数カード」「レインボーカード」、「PiTaPaカード」使えば乗継割引が利用できます(自動的に乗継割引が適用される)。

また、一般バス同士の現金およびバス紙回数券での乗継割引は以降も継続ですが、一乗り継ぐ際には最初のバスを降りる際に、運賃を支払う(運賃を料金収納機に投入)後に、乗継することを運転手に申し出ることで、運転手がバス乗継券を発行することになりました。

ちなみに赤バスは2012年にすべて廃止になりました。

現金での乗継割引の廃止

これまで現金で地下鉄とバスの乗継およびバス同士の乗継ができていましたが、現金での乗継割引は2014年3月末で終了し、2014年4月からPiTaPaやICOCA、SUICAなどのICカードや、レインボーカード、回数カードなどの磁気カードのみの適用となりました。

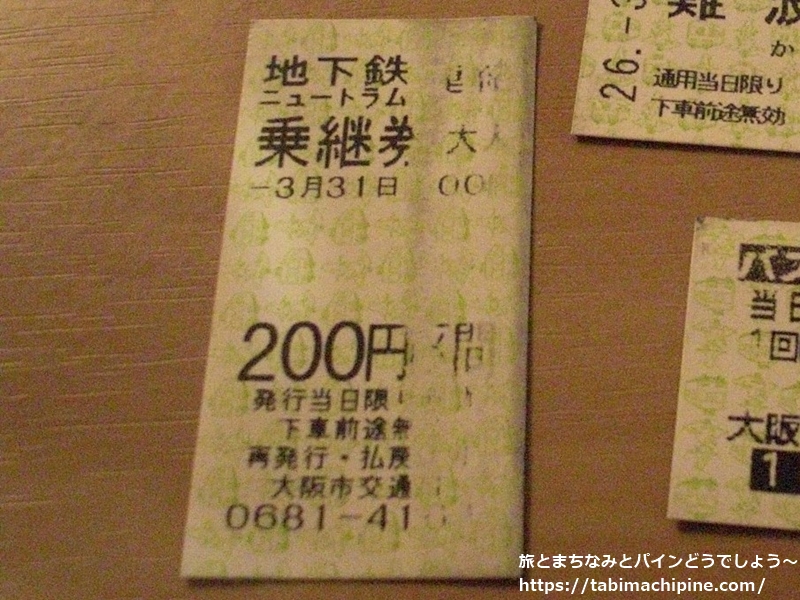

現金でバス⇒地下鉄の乗り継ぐ際、バスで受け取った乗継券(地下鉄ニュートラム乗継券)を券売機に入れて切符を買うことになっていました。乗継券は300円なので、二区を乗車する際はプラス30円で切符を買えます、一区は追加料金は不要で、記憶が正しければ券売機で切符を買わなくてもそのまま自動改札機を通れたハズです。

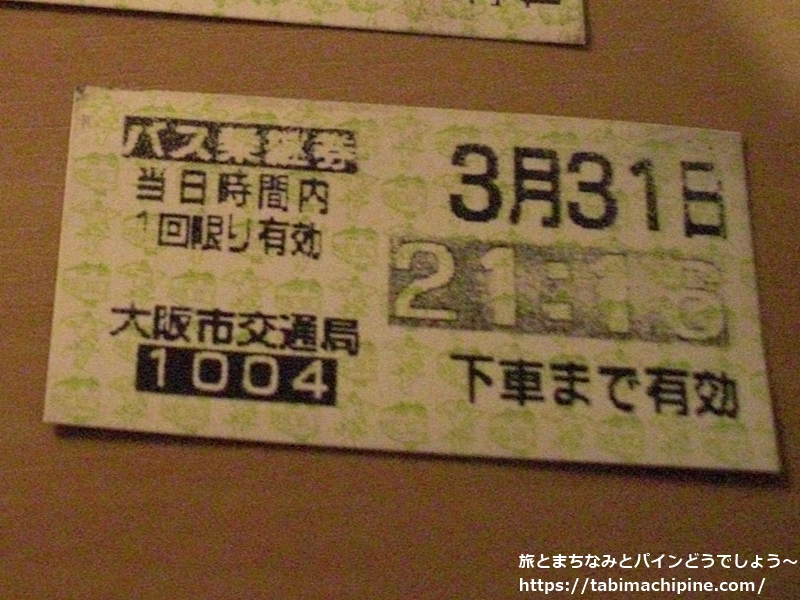

.jpg)

.jpg)

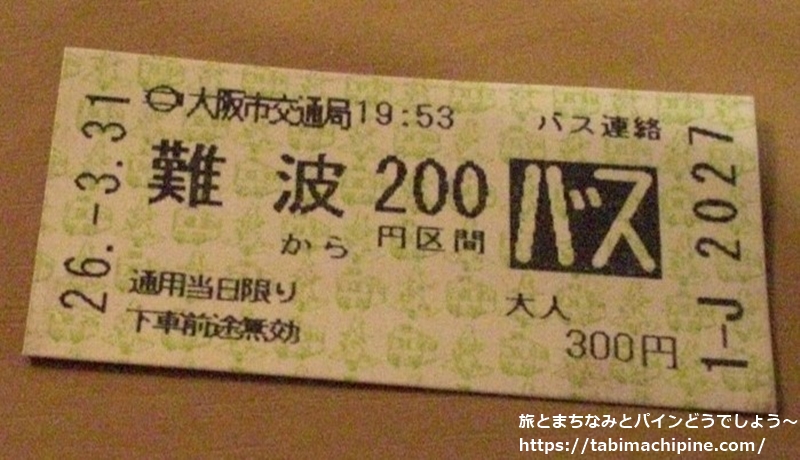

現金で地下鉄⇒バスに乗り継ぐ際は、券売機で地下鉄バス連絡券を購入する必要がありました。

券売機で地下鉄バス連絡券を購入すると、出てくる券です。これで地下鉄(ニュートラム)に乗車し、改札を出る際にも改札機から券が出てくるのでこの券を受け取り、バスに乗り降りる際にこの件で支払うというものです。

現金でバスを乗り継ぐ場合は、バス乗継券を受け取って、次のバスで降りる際に運賃箱に入れていました。

大阪市営バスは、ダイヤ改正のたびに運行本数が減る傾向にありました。1990年代に毎時2~3本運行していた系統が2010年以降は毎時1本程度になるなど、少しづつ利便性が低下してきており、またJR東西線や今里筋線の開業、中央線やニュートラムの延伸などにより、バスターミナルなどでバス同士を乗り継いで市内を移動するのが相対的に不便になりつつありました。

そこで、ゾーンバス制度時代に設置され、ゾーンバス制度廃止以降も使われてきたバスターミナルの廃止や系統の統合による直通化などが各地で行われ、当初の導入目的であった「出来るだけ早く目的地に着けるように」のための乗継割引制度は役目が小さくなり、どちらかというと「時間がある人はバスを乗り継いで安く移動できる」のための制度になってきていました(個人的意見)。

2018年交通局民営化、乗継制度は特に変わらず

2018年4月、大阪市交通局は民営化され、Osaka Metroと大阪シティバスの別事業者に分割されました。といっても大阪シティバスはOsaka Metroの子会社です。

地下鉄とバスで別事業者に分割されましたが、民営化後も乗継割引は維持され、サービスは変わらずこれまできました。

いまざとライナーにも乗継割引を導入

2019年4月から、大阪市とOsaka Metroが「地下鉄今里筋線延伸区間(今里~湯里六丁目)における需要の喚起・創出、及び鉄道代替の可能性の検証」を目的として、地下鉄今里方面~杭全~あべの橋・長居方面にBRTの「いまざとライナー」が社会実験として始まりました。

BRT(Bus Rapid Transit)とは、速達性、定時性の確保や輸送能力の増大が可能となる高次の機能を備えたバスシステムのことを言いますが、いまざとライナーは停車するバス停を絞った実質・急行バスのようなもので、Osaka Metroが運営主体ですが、実態は大阪シティバスの一路線として扱われています。このいまざとライナーにも、ICカード限定で乗継割引制度が導入されました。

2024年3月現在、いまざとライナーと地下鉄を乗り継ぐと自動的に160円割引、いまざとライナーと通常の大阪シティバスを乗り継いだ場合は、大阪シティバス同士の乗継割引と同様に自動的に210円割引となります。

新たに導入される乗継ポイントは?

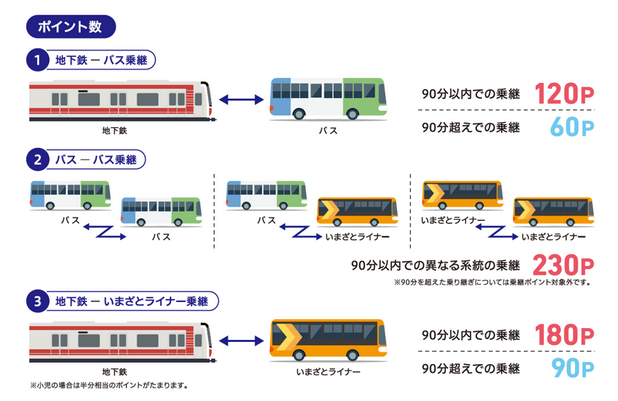

乗継割引制度に代わって2025年4月から導入されるのが、乗継ポイントサービス。Osaka Metro・大阪シティバス・いまざとライナーを乗り継いだ回数に応じてOsaka Pointが溜まるもので、簡単にいうとこれまでの乗継割引分の運賃がポイントとなって戻ってくるというものです。1ポイント1円となります。

乗継割引と比べてのメリット

- 「地下鉄⇔バス」の90分以内の乗継は、現行の100円割引から120円相当のポイントとなるため、おトクになる。

- 「バス⇔バス」「バス⇔いまざとライナー」「いまざとライナー⇔いまざとライナー」の乗継(現行とかわらず90分以内)は、現行の210円割引から230円相当のポイントとなり、おトクになる。

- 「地下鉄⇔いまざとライナー」の90分以内の乗継は、現行の160円割引から180円相当のポイントとなり、おトクになる。

- Osaka Point提携店での買い物・食事に使える。

乗継割引と比べてのデメリット

- e Metro会員登録が必要。複数枚所持の場合の使用が事実上不可に。

- 「地下鉄⇔バス」の乗継が90分を超えると、現行の100円割引から60円相当のポイントとなるため、実質の割引が減る。

- 「地下鉄⇔いまざとライナー」の乗継が90分を超えると、現行の160円割引から90円相当のポイントとなり、実質の割引が減る。

- 「バス⇔バス」乗継および「いまざとライナー⇔いまざとライナー」乗継は、同じ系統の乗継の場合は適用されなくなる。

- モバイルICOCAやApple PayのICOCAなどは対象外

- PiTaPaoおよびICOCA以外の交通系ICカードは対象外(Suicaなど)

- PiTaPa利用額割引マイスタイル・プレミアムを登録している場合は、ポイントの上限が1000ポイント(小児は500ポイント)となるため、乗継割引制度時代と比べて上限に早く達するようになる。

- PiTapaマイスタイル・プレミアムの場合、「特定のご利用」と「特定外のご利用」の組み合わせでも、上限対象ポイントの対象となるため、割引の適用が受けられる範囲が狭くなる。

- ICOCAの場合、ポイント付与後にチャージ可能となるが付与後3ヶ月位以内にチャージしなければ、ポイントが失効するため割引の適用が受けられなくなる。

- PiTapaの場合、ポイント付与の翌年度末までにポイント還元できなければ、ポイントが失効するため割引の適用が受けられなくなる

私見

これまでの乗継割引は、ICカード利用であれば地域外の人であっても誰でも一律に割引が適用されるものでしたが、2025年4月以降はeMetroの会員登録が必須でICOCA・PiTaPa以外は適用外(モバイル系も適用外)となるため、普段からOsaka Metroおよび大阪シティバスを利用しない人にとってはハードルが高いサービスとなります。

実質の割引率は上がるため、普段からOsaka Metroを使うハードユーザーにとってはメリットが大きいと思いますが、マイスタイルなどに登録している人にとっては上限にすぐに達してしまうことや「特定のご利用」と「特定外のご利用」で割引が効かなくなる(上限ポイントの対象になる)ため、実質値上げになる方も多いと想定します(ポイントの上限が1000ポイントということは、地下鉄⇔バスの乗継を2.5往復しただけで上限に達してしまうため、これまで上限まで行かなかった人がすぐに上限に達してしまうということになります)。

一方で、「地下鉄⇔バス」「地下鉄⇔いまざとライナー」の乗継が90分を超えると現行よりも実質割引料金が小さくなること、同一系統のバスの乗継は適用除外になることについては、確かに改悪ではあります。しかし、これまでの乗継割引の歴史から考えると、これらの乗継方法は乗継割引の本来の目的からは逸脱した乗継(裏技的なもの)になるので、本来の主旨に近づいた割引制度になるのではと思っているところではあります。

なお、「バス⇔バス」乗継は異なる系統の場合のみのポイント付与となりますが、例えば10号系統(天満橋~守口車庫前)と区間便である10A号系統(地下鉄都島~守口車庫前)の乗継は異なる系統の乗継とみなされるのかは不明です。一方で、62号系統(大阪駅前~住吉車庫前)と62号系統の実質の区間便である67号系統(あべの橋~住吉車庫前)の乗継については適用されそうですね。住吉車庫前~あべの橋の往復利用の場合、行き帰りがどちらも62号系統だと乗継ポイントは付かないけど、行きの住吉車庫前→あべの橋は63号系統で乗車し、帰りのあべの橋→住吉車庫前が64号系統だと乗継割引が適用されることになりそうです。

おわりに

地下鉄・バスの乗継割引制度は約46年、バス同士の乗継割引制度は途中内容を変えながらも約51年も続いてきた制度です。ポイントサービスに移行しますが、これからも市内交通を支えるサービスとして役立っていくものだろうと思っています。

関連サイト

大阪市営バス時代のゾーンバス制度については以下のブログ記事がむちゃくちゃ詳しいです。本記事でも大変参考にさせていただきました。

参考文献

1)『大阪市営バスのゾーンバス制度って結局何だったのか?【前編】 – マツダ交通の見たまま』<https://matsuda-kotu.hatenablog.com/entry/2021/08/03/145238>-2025年3月20日閲覧

2)『大阪市営バスのゾーンバス制度って結局何だったのか?【後編】』<https://matsuda-kotu.hatenablog.com/entry/2021/08/05/151206>-2025年3月20日閲覧

3)『大阪市交通局:バス⇒バス乗継の利用方法が変わります!』<http://www.kotsu.city.osaka.jp/>-2010年3月15日閲覧

4) 元田良孝、田中綾:高齢者のゾーンバスシステムの評価に関する研究、平成14年度土木学会 全国大会 第57回年次学術講演会プログラム 第4部門<http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00039/200206_no25/pdf/212.pdf>-2025年3月22日閲覧

5)『いまざとライナー(BRT)ご利用ガイドブック 2024年10月現在』<https://brt.osakametro.co.jp/news/library/brtguidebook/brt_guidebook202410.pdf>-2025年3月22日閲覧

6)『乗継ポイントサービス|Osaka Metro』< https://subway.osakametro.co.jp/guide/page/noritsugi_point_service.php >-2025年3月23日閲覧

コメント